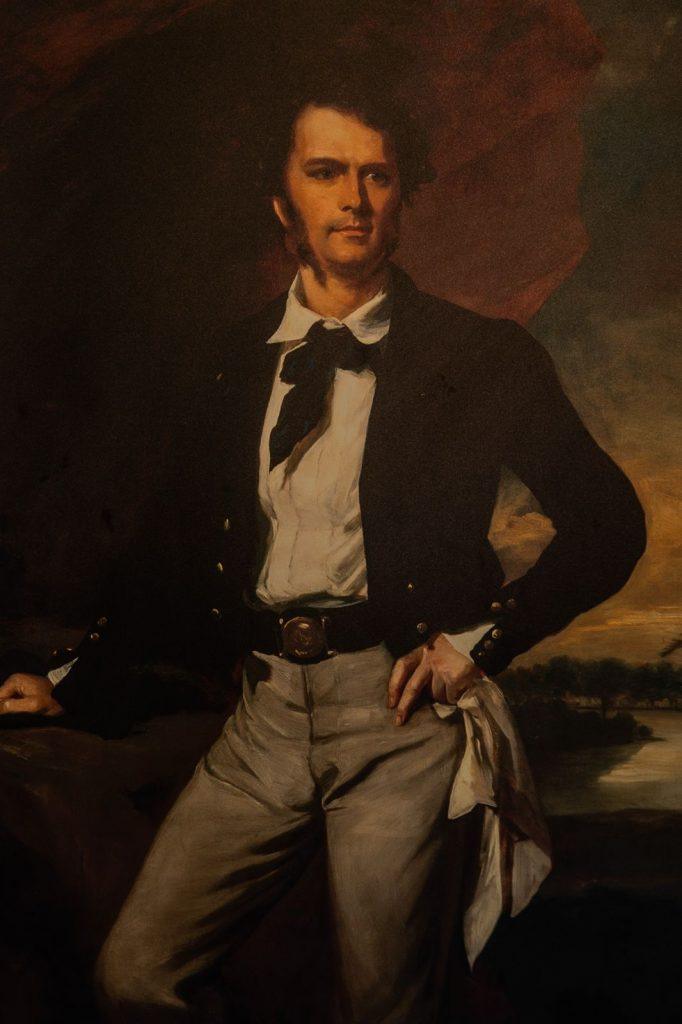

Au milieu du XIXᵉ siècle, un aventurier britannique au destin singulier posa le pied sur les rives du Sarawak. Animé par le rêve d’un royaume juste et pacifié, James Brooke allait marquer à jamais l’histoire de Bornéo. Aujourd’hui, son nom reste associé à la fondation de Kuching, capitale d’un État né du fleuve et de l’audace.

Article Damien Lafon & photographies Florian Lafon.

Aux origines du Rajah blanc : l’arrivée de James Brooke à Bornéo

En 1839, un ancien officier de la Compagnie des Indes orientales jette l’ancre à l’embouchure du fleuve Sarawak. James Brooke, fils d’un juge anglais, quitte l’Angleterre après une vie militaire brisée par les blessures et les illusions perdues. L’Asie devient alors son horizon d’exil et d’espérance. Il découvre à Bornéo une mosaïque de peuples, de forêts et de royaumes, encore peu connus des Européens.

Son navire, le Royalist, le conduit jusqu’à Kuching, alors simple bourgade sous l’autorité du sultan de Brunei. À cette époque, les luttes internes affaiblissent le pouvoir local. Brooke intervient, soutient les chefs dayaks fidèles au sultan, et rétablit l’ordre. En récompense, il reçoit en 1841 le titre de Rajah du Sarawak. Ainsi commence la légende du « Rajah blanc », un souverain venu d’ailleurs pour régner sur une terre tropicale.

Sarawak, un royaume né du fleuve et de la diplomatie

Le fleuve Sarawak devient l’artère vitale de ce nouveau royaume. Des embarcations y transportent les épices, le rotin, le bois précieux et les rêves d’un homme. James Brooke établit son siège à Kuching et organise une administration inspirée du modèle britannique, mais adaptée aux réalités locales. Il s’entoure de conseillers autochtones, soutient certains chefs dayaks et cherche à pacifier les tribus du fleuve.

Sa diplomatie repose sur un fragile équilibre. Il tente de contenir les raids pirates, fréquents sur la côte, tout en respectant les alliances ancestrales. En quelques années, le Sarawak gagne en stabilité et attire les commerçants étrangers. Ainsi, les navires britanniques, hollandais et chinois affluent dans la baie. Kuching devient un carrefour où se croisent langues, religions et marchandises.

Le Saviez-vous ?

Le premier drapeau du Sarawak, conçu par Brooke, affichait une croix rouge sur fond jaune. Cette bannière symbolisait la justice et le courage, deux valeurs chères au Rajah blanc.

James Brooke Sarawak : entre utopie et autorité

James Brooke se rêve en monarque éclairé. Il abolit certaines pratiques esclavagistes, instaure un code de lois, et crée une police locale. Mais son royaume repose sur une autorité personnelle, presque paternelle. Son pouvoir s’appuie sur la loyauté plutôt que sur les institutions. Cette vision paternaliste, typique de son époque, séduit Londres mais interroge les historiens modernes.

Son combat contre la piraterie renforce sa renommée. En 1846, la Royal Navy appuie ses expéditions contre les flottes de la mer de Sulu. Brooke devient un héros dans la presse victorienne, symbole du courage britannique sous les tropiques. Pourtant, les massacres de populations locales entachent cette gloire. Son rêve d’un royaume civilisé masque parfois la réalité violente de la conquête.

Kuching, la capitale du rêve colonial

Sous le règne de Brooke, Kuching se transforme. Des bâtiments de style colonial surgissent parmi les mangroves. Le Fort Margherita, bâti sur la rive nord du fleuve, surveille la cité et protège la population contre les incursions fluviales. Le Court House, le palais Astana et les premières églises témoignent de cette ère nouvelle. Mais la ville reste métissée : marchés chinois, ateliers malais, maisons sur pilotis et longhouses dayaks forment une mosaïque urbaine unique à Bornéo.

Brooke se veut un souverain proche du peuple. Il visite les villages, soutient les missionnaires, échange avec les chefs coutumiers. Sa gouvernance s’inscrit dans une vision paternaliste, mais elle favorise aussi la coexistence. Kuching devient une cité d’expérimentation où les cultures se rencontrent sans se confondre.

Le Saviez-vous ?

Le musée du Sarawak, fondé en 1891 par Charles Brooke, est le plus ancien de Bornéo. Il demeure un centre majeur de recherche sur les cultures locales et la biodiversité.

L’héritage des Rajahs blancs : entre mémoire et controverse

Après la mort de James Brooke en 1868, son neveu Charles lui succède. Il poursuit la modernisation du Sarawak : routes, écoles, imprimerie et services médicaux apparaissent. Puis vient Vyner Brooke, dernier souverain de cette dynastie insolite, qui règnera jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Sous l’occupation japonaise, Kuching subit les privations et la peur. En 1946, le royaume devient officiellement une colonie britannique. Ainsi s’éteint la lignée des Rajahs blancs, après un siècle de règne.

Ainsi, le nom de Brooke résonne dans la mémoire collective. Certains y voient une page d’histoire empreinte de romantisme, d’autres un épisode colonial teinté d’ambiguïtés. Les musées et monuments rappellent autant la fascination que la complexité de cet héritage.

Sarawak aujourd’hui : mémoire et modernité

À Kuching, l’Astana, ancienne résidence royale, abrite encore le gouverneur du Sarawak. Face au fleuve, la Brooke Gallery retrace l’épopée de la dynastie. Des portraits sépia, des cartes anciennes et des objets marins racontent la rencontre improbable entre l’Europe victorienne et les forêts de Bornéo.

Mais la ville n’est plus celle des pionniers. Les marchés, les mosquées et les cafés chinois rythment une vie urbaine paisible. La population, issue d’un métissage séculaire, compose une société multiculturelle où se croisent Malais, Chinois, Indiens et Dayaks. L’esprit d’ouverture prôné par Brooke trouve ici une forme contemporaine : celle d’un Sarawak qui regarde l’avenir sans renier ses racines.

Le Saviez-vous ?

Le palais Astana fut offert par Charles Brooke à sa femme Margaret en cadeau de mariage. Son nom vient du mot malais istana, signifiant « palais royal ».

Entre histoire et légende : l’héritage d’un rêveur

James Brooke incarne la figure ambiguë du conquérant idéaliste. Il voulut civiliser sans coloniser, régner sans dominer. Son royaume, à la croisée du romantisme britannique et du monde malais, fut autant une utopie qu’un paradoxe. Dans les ruelles ombragées de Kuching, entre les marchés d’épices et les temples chinois, son ombre flotte encore, témoin d’une époque où un seul homme put, par la force du rêve, fonder un royaume sur un fleuve.

Suivez-nous sur Instagram et Facebook pour rester informé et soutenez notre média via www.helloasso.com

Cet article peut vous intéresser : Kuala Lumpur : entre verticalité urbaine et mémoire vivante